|

|

|

未知の国 陸奥へひた走る

荒行エクスプレス Mr.SIDEKICK |

|

−東北は大陸だ−

いつの頃だったか、JRの夏の車内広告にうたわれていたコピー。

おそらくその頃、エスクードはまだこの世に存在しなかった。

極東のちっぽけな島国に、大陸?

いつか確かめてやろうじゃないかと、なんとなく思っていた。

そのときが来るまでに、ずいぶんかかったような気もする。 |

|

|

|

|

|

未知の大陸へ足を踏み入れるまで、何度となく往復を重ねたのが、遠州灘と鹿島灘を結び、正確には鹿島灘よりちょっと内陸への旅だった。

片道350km。

ベストバランスと称されようとも、16バルブの1600ccでショートホイルベースのエスクードがこれを走りきるのは、それなりに大仕事なのだ。燃料だって42リットルと、いくらも入らない。年に数度ならたいしたことはない。それを1週間単位でやってごらん。一年もすると、ばかばかしいのを通り越して、脳内麻薬とアドレナリンが、まず心を麻痺させる。

しかし、たかだか350km。往復しても4桁に満たないこのツーリングは、トレーニングに過ぎない。残念なことに、クルマの方が先に力尽きてしまったけれど、経験値だけは得ることができた。

ロングホイルベースとATミッションは、自らの禁じ手。それでも2連のカムと2000ccのエンジン、70リットルの燃料タンクを手に入れ、トレーニングを再開する。2台目の相棒は、力強く応える。

「行きたいんだろう? もう走り出せよ」

かつてこの距離を3時間で走ったというV6のタイムを打ち破ったとき、この相棒は挑発するように、ヒトの交わす言葉ではない不思議な意志を送ってきた。

2000kmの単独行。プロドライバーの陸送ならば、珍しくもなんともない。だから自慢にもならない、取るに足りない自己満足の陸奥行。だけど、全ては走ってなんぼの世界じゃないか。走らずに言葉を繰り返したところで、誰もそれを聞いてはくれない。

いや、誰かに聞いてもらえなくてもいい。走るのもそこへ行くのも、常に自分自身なのだ。

|

|

|

|

|

|

|

「遊びで出かけたってね、北緯40度線を通過する瞬間というのは、気持ちが高ぶるんだよ。その先にまだたっぷりと道がある。まるで挑まれているみたいにね」

同じ1600ccのハードトップでも、8バルブのエスクードで、何度も大陸を走ってきたという先達が言っていたことは、40度線あたりでは忘れかけていた。。

仙台までは続いていた緊張感が、そこから先で伸びきったゴムのように重いものにぶら下がられ、ふとした気のゆるみにつけ込むように、弾力を取り戻してしっぺ返しをする。

こんなことの繰り返しが、気持ちを高ぶらせるものかよ。淡々と走り続けることには慣れていたはずなのに、復路のことを考えたとたん、気持ちは萎えていく。

ランナーズ・ハイ気味に、津軽の平野に降り立ち、街から町へ、二つの半島を走り抜ける。ここより先に、道はない、そのぎりぎりの道の奥。

のどかな遠州灘には見られない、厳しさのある風景は、時として異端の旅人を拒絶するようなすごみさえ感じさせる。海峡のそこまで来ている冬の足音のせいかもしれない。

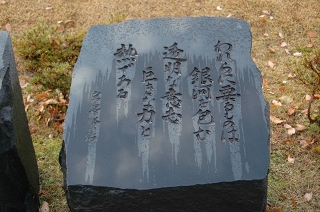

それだけに、この地に住まう人々の言葉は温かい。エスクードという共通の言葉で対話のできる仲間。ざっと1万年以上古代の、豊かな縄文の心を宿した、おおらかさがある。

インターネットで瞬時に交わせるメールやコメントでは、絶対に味わうことのできない、貴重な時間。

それはこの距離の隔たりを乗り越えて、初めて手にすることのできる宝ものだとさえ思える。

そうか、それを得るためになら、島国の中にも大陸は存在するべきなのだ。

お茶を飲んで談笑し、「それではまた、何処かで」と、いつもの挨拶を交わす。

さあ、陸奥から遠州へ。まだ道は続いている。立ち寄りたいところも山ほど残っている。

今回のツーリングに使える時間では寄りきれないかもしれないけれど、なに、かまわないさ。

いつかまた、大陸をわたって来ればいいことだから。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|